お札の模様とは?

まずはお札をじっくりご覧ください。

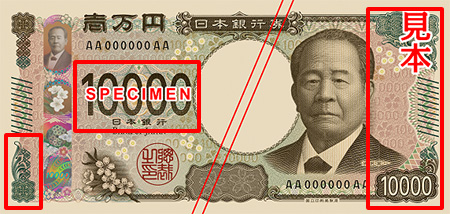

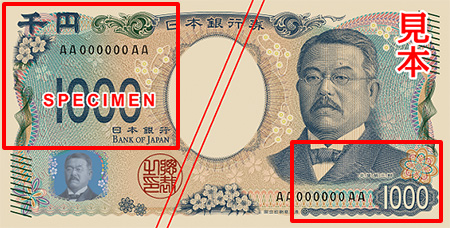

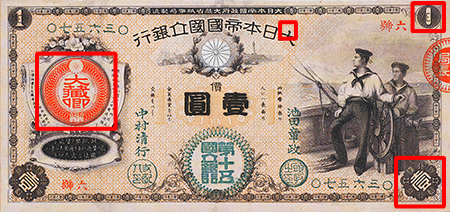

肖像や額面の数字といった主要な図柄ではなく、その背景や周囲に注目すると、色とりどりの複雑な幾何学模様や細かな画線の連続模様などが見えてきます。

これらは「彩紋(さいもん)」「地紋(じもん)」と呼ばれる独特の模様で、お札に欠かせないデザインとなっています。

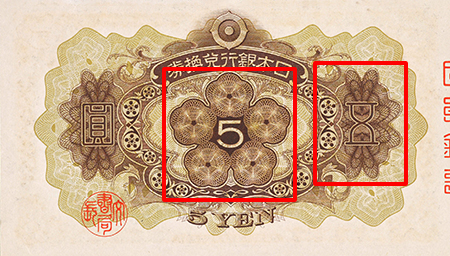

※画像の赤枠にカーソル(🔍)を合わせてクリックすると、拡大してご覧いただけます。

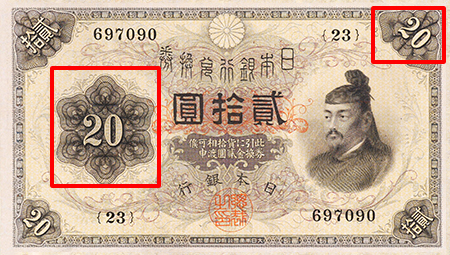

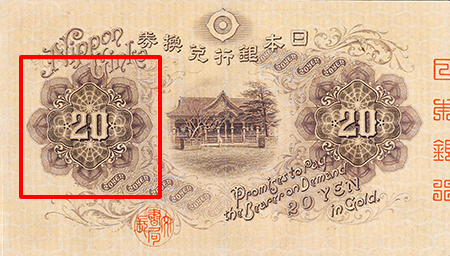

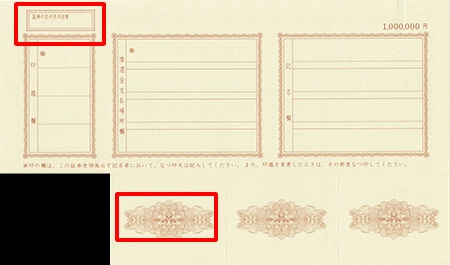

彩紋

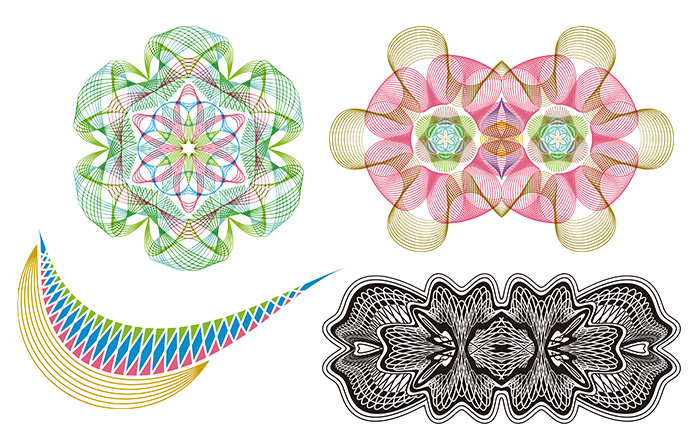

お札の表裏のさまざまな部分に見える複雑な幾何学模様は、「彩紋(さいもん)」と呼ばれています。

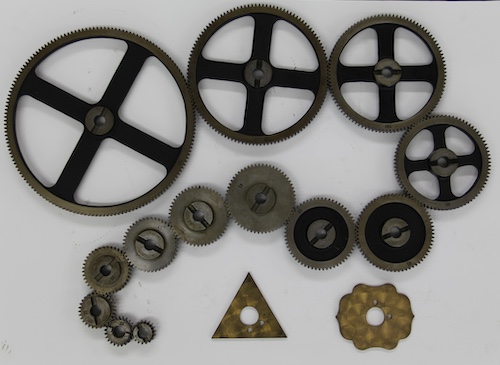

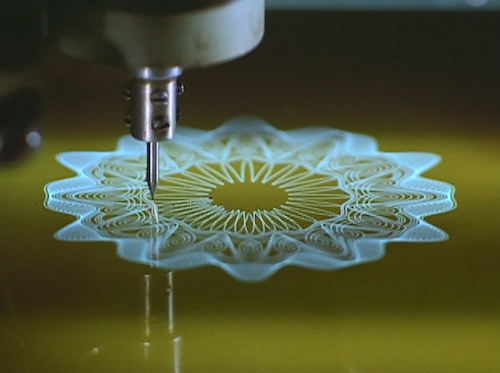

彩紋は、専用の「彩紋彫刻機」を使い、歯車の組み合わせによって編み出す幾何学模様のパターンです。大小さまざまな歯車の組み合わせを変えることで、無限に模様を作製することができます。

1990年代後半からは、彫刻機に代わってコンピュータが用いられるようになりましたが、彩紋の作り手は、以前と変わらず三角関数等の数学的知識をはじめ、創造力、デザイン力を駆使してその作製にあたっています。

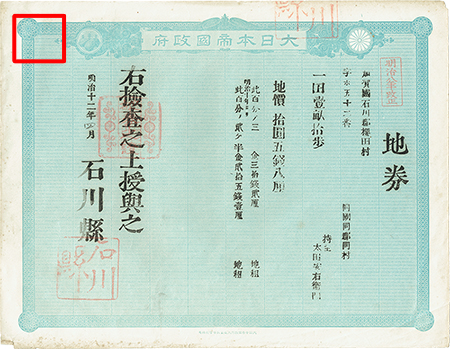

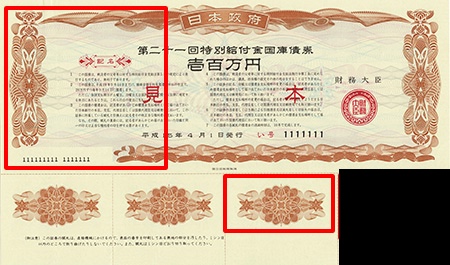

彩紋は、150年前から日本のお札に採用されてきた由緒ある模様です。独特の複雑で滑らかな曲線は、正確に再現することが難しいため、偽造防止効果のあるデザインとしてお札に採用されてきました。また、重厚感ある装飾模様として、「お札らしさ」を表す重要なデザインとなっています。

彩紋は、お札以外の諸証券類にも採用されています。

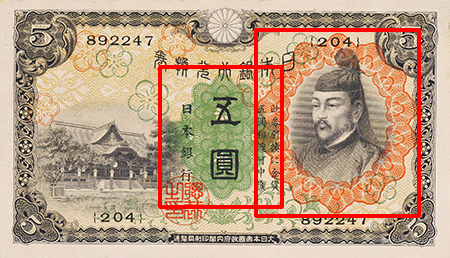

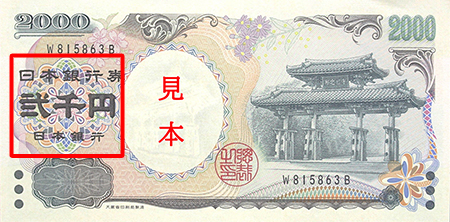

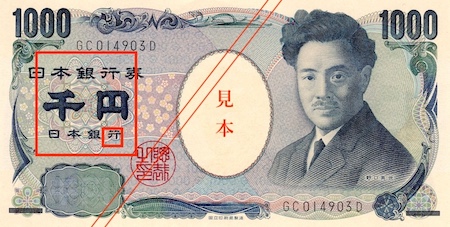

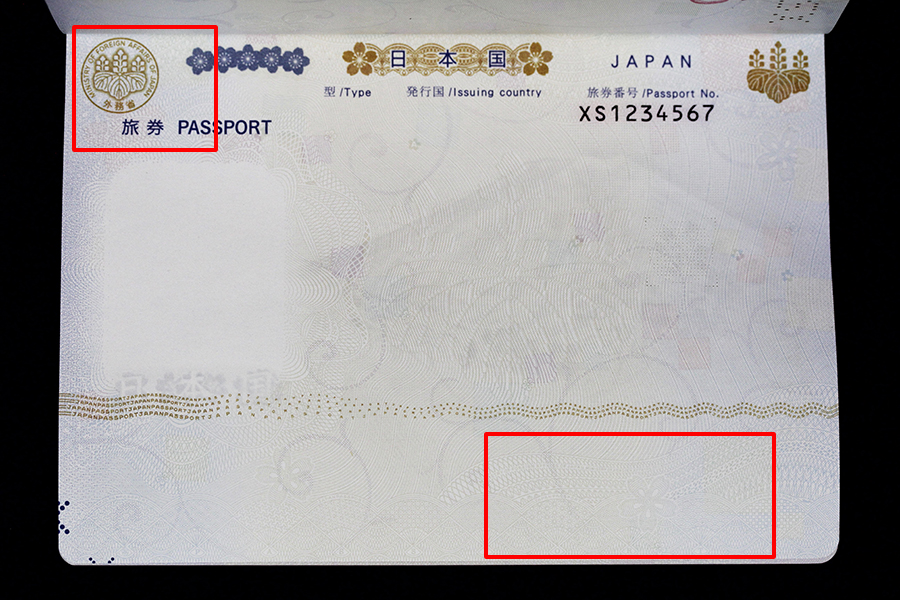

地紋

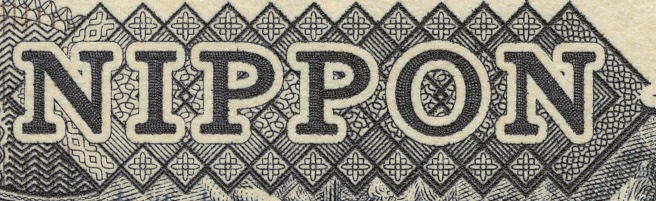

「地紋(じもん)」とは、背景に描かれる細かい線や連続模様を指します。

地紋は、肖像などの主要な図柄を引き立たせ、偽造を防ぐために、入り組んだ曲線や、複雑で微細な模様によって構成されています。また、再現の難しい淡い中間色で印刷されることが多く、さらに模様の途中で色が重なったり変化したりすることでより複雑化し、偽造防止効果を高めています。

模様のいろいろ

歴代のお札や証券類に描かれてきたさまざまな彩紋、地紋をご紹介します。

※画像の赤枠にカーソル(🔍)を合わせてクリックすると、拡大してご覧いただけます。

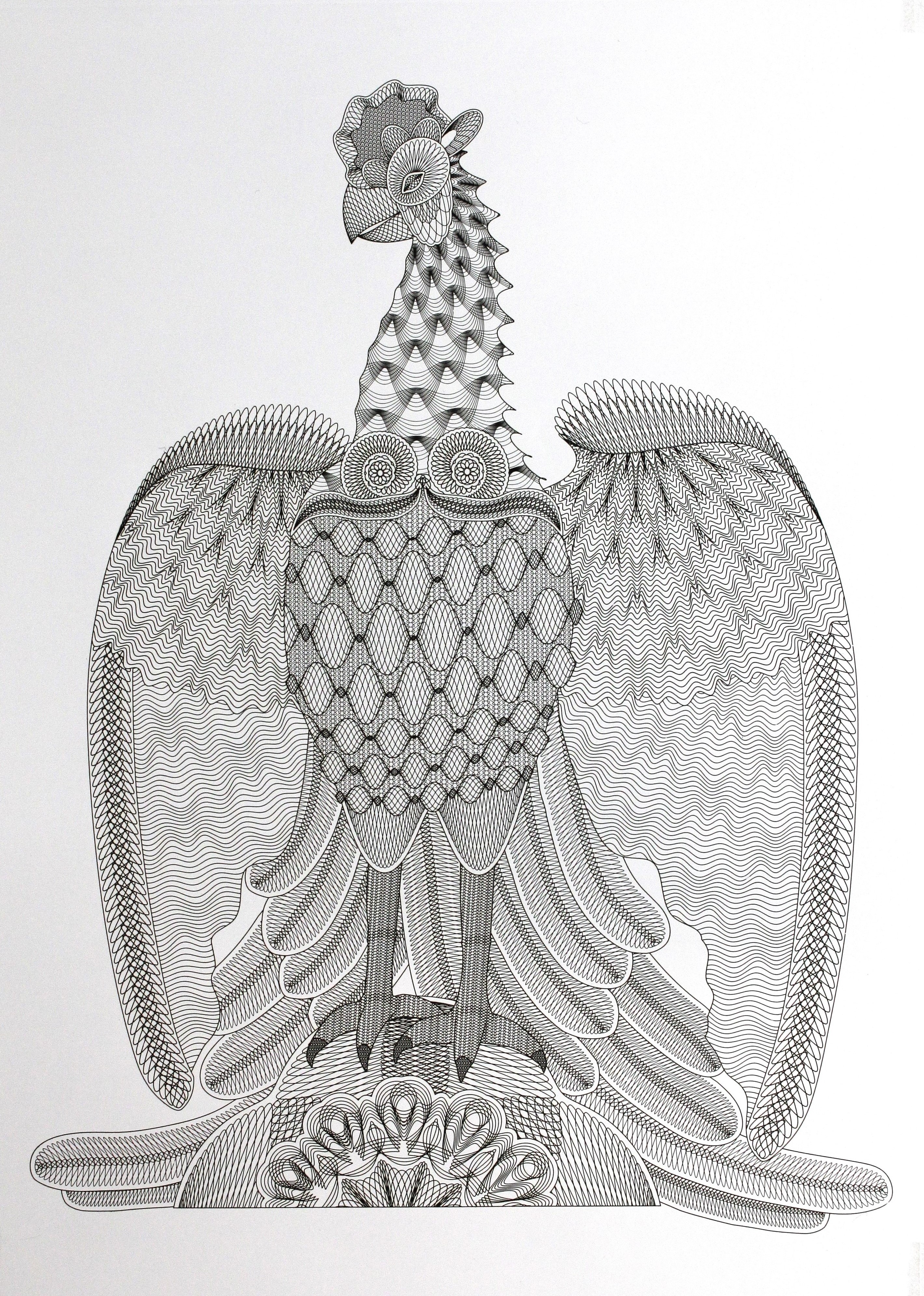

工芸官の作品

彩紋や地紋をデザインしているのは、工芸官と呼ばれる国立印刷局の専門職員です。お札等の証券類のための彩紋を日々編み出すほか、技術練磨や研究などを目的に、彩紋の曲線や精緻な表現を活用した「彩紋画」を作製しています。ここでは、その一部をご紹介します。繊細で美しい流線のArtをぜひ会場でご覧ください。

※ダブルクリックかマウスホイールで拡大してご覧いただけます。

「鳳凰」 平成24(2012)年明治9(1876)年からおよそ150年にわたって国立印刷局で受け継がれてきた鳳凰の石像をモチーフにした作品。首の質感や丸まった羽根の風合いなどを彩紋で忠実に表現している。

※ダブルクリックかマウスホイールで拡大してご覧いただけます。

「ツノメガニ」 令和5(2023)年ツノメガニの体表を覆う硬い外皮の質感・感触と彩紋との類似性に発想を得た作品。ツノメガニを構成する多種多様な彩紋と色遣いで迫力ある仕上がりとなっている。

※赤枠をクリックすると拡大してご覧いただけます。

イベント用看板 令和6(2024)年イベント用に作製した看板の「国立印刷局」の文字部分は、「NATIONAL PRINTING BUREAU 」や桜などの地紋で構成されている。星座カードを作ろう

自分の誕生日を入力して、オリジナルの彩紋星座カードを作ってみよう!

※好きな背景色を選んでダウンロードしてみましょう。カスタムの枠を選択すると、よりカラフルな色を設定することができます。

※ダウンロードした画像は、壁紙などに設定したり印刷したりすることができます。

※スマートフォンでダウンロードをご利用された場合、画像は「ファイル」に保存されています。機種ごとに異なりますのでご自身でご確認ください。