見どころ解説(第2回特別展)

更新日:2026年1月28日

特別展の見どころについて紹介しています。

見どころ解説

令和7年度第2回特別展「紙幣寮の銅版画師-明治時代を鐫(きざ)んだ職人の技―」では、主に、現在の独立行政法人国立印刷局の前身である紙幣寮の黎明期を支えた銅版画師の活躍をご紹介しています。

明治4(1871)年に設立された紙幣司が官制改革のために紙幣寮と改称され、通貨行政事務全般を担うこととなりました。紙幣寮は紙幣、切手、公債証書、印紙など、公共性の高い製品の製造業務も執り行う部署でしたが、これらの製品を製造するために必要な、銅板原版製造を担う民間の銅版画師が重用された経緯があります。

このような銅版画師に注目した本展で特にご覧いただきたい3つの見どころをご紹介します。

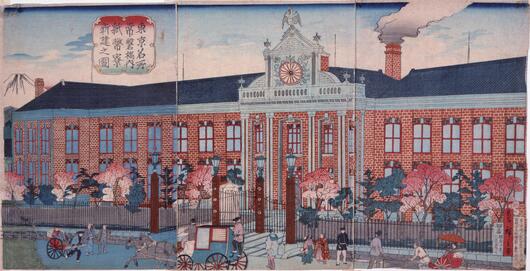

「東京名所 常盤橋内紙幣寮新建之図」

三代目 歌川広重

明治10(1877)年

紙幣寮から仕事を受注した銅版画師を御用銅版画師と呼びます。御用銅版画師として活躍した4名-松田緑山(ろくざん)、梅村翠山(すいざん)、柳田龍雪(りゅうせつ)、中村月嶺(げつれい)-が手掛けた製品や作品をご覧いただけます。

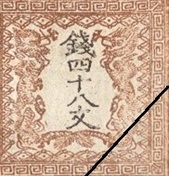

松田が原版を製作した日本初の切手である「龍文切手」、そして、一世を風靡した時局諷刺雑誌「團團珍聞」(まるまるちんぶん)の表紙は、紙幣寮を辞し「彫刻会社」を設立した梅村翠山によるもので、さらに、柳田龍雪と中村月嶺という師弟の共作「鳥切手」など、銅版画師たちの仕事の跡、史上に名前が残る所以をご紹介しています。

龍文切手48文

明治4(1871)年

鳥切手12銭

明治8(1875)年

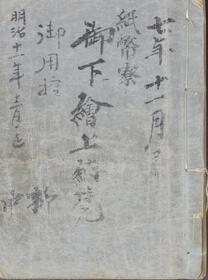

2「紙幣寮 御下絵上納覚 御用控」

(しへいりょう おんしたえじょうのうおぼえ ごようひかえ)

「紙幣寮 御下絵上納覚 御用控」は、明治7年11月から明治11年12月まで、中村月嶺が紙幣寮から受注した製品の下絵の内容を記録した手控え帳です。表紙には明治7年から11年迄とありますが、実際には明治19年までの記載があります。

その内容は、受注の記録をはじめ、勤務日数、仕事に要した期間、各製品の担当者、俸給、大手書店や多くの関係者名が書かれており、御用銅版画師の仕事の実態を語る貴重な資料です。

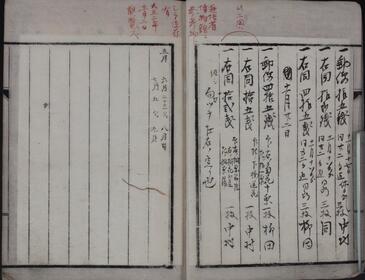

展示室では、この資料に記された記事のうちから、柳田龍雪が担った公債証書6組下絵、明治6年から製造されている半銭と一円はがきを月嶺が引継いだ記録、丹羽純一郎が訳したヂョン・マレイ著『英国 新龍動繁盛記』に所収された挿絵である「歌曲演劇之図」、「鳥切手」の初期デザインに関する記事などをご紹介しています。

変体仮名で書かれた資料の文字は読み易い活字に直して展示し、内容を詳しくご紹介しています。この機会にぜひご覧ください。

上:「紙幣寮 御下絵上納覚 御用控」(表紙)

下:同資料 鳥切手図様に関する記述

中村月嶺記

本展の締めくくりは、エドアルド・キヨッソーネのご紹介です。

明治9(1877)年に来日したキヨッソーネが、西洋の製版・印刷技術を日本にもたらしたことで、紙幣寮の製品製造における品質と速度を向上させました。松田らが遂行した手仕事による原版製作は、手彫り故に均一な品質の担保が難しく、偽造が横行し、加えて多くの時間を要していました。しかし、キヨッソーネが導入した進んだ技術へと取って代わり、御用銅版画師たちは「お役御免」となる大きな技術交代の流れがありました。

紙幣寮の草創期を支えた銅版画師たちが活躍したのはわずか数年にすぎません。しかし、紙幣や切手の製造という重責を担い、その礎を築いた事実は重要です。このような国立印刷局に至るまでの、製品製造の歴史をご覧いただけます。

キヨッソーネがデザイン・原版彫刻を手掛けた紙幣

国立銀行紙幣(新券)1円)

明治10(1877)年

日本初の近代的なお札

改造紙幣1円

明治14(1881)年

日本初の肖像入りのお札