お札の偽造防止技術

F券に施されている様々な偽造防止技術を、4つの判別方法に分けて紹介しています。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

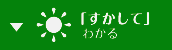

お札を触って判別できる技術です。

お札の肖像部分などの主な図柄は、凹版印刷という印刷方式が使われています。

額面数字等には、特にインキを高く盛り上げる「深凹版印刷」が使われ、触るとざらざらした触感があります。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

目の不自由な方が指で触って識別できるように、深凹版印刷によりざらつきを作っています。

券種識別を行いやすくするため、F券の識別マークは、同じマークで券種によって位置が異なっています。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

お札を光に透かして判別できる技術です。

すき入れは、紙の厚さを変えることによって表現する偽造防止技術で、「すかし」とも言われます。日本のすき入れは、白すかしと黒すかしを組み合わせていて、濃淡の差を美しく表現できます。

現在発行されているお札には、表面の肖像と同じ、「渋沢栄一」、「津田梅子」、「北里柴三郎」のすき入れが施されています。

また、肖像のすき入れの周囲には、微細な模様を組み合わせ、緻密さをさらに向上させた高精細すき入れが施されています。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

用紙に棒状のすき入れを施したもので、透かして見ると、一万円券は「3本」、五千円券は「2本」、千円券は「1本」の縦棒が見えます。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

お札を傾けると、表面には額面数字の「10000」、「5000」、「2000」が、裏面には「NIPPON」の文字が浮かび上がります。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

正面から見ると見えませんが、お札を傾けると、お札の左右両端の中央部にピンク色の光沢が見えます。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

ルーペやブラックライト(紫外線)などのかんたんな道具を使って判別できる技術です。

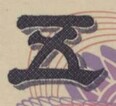

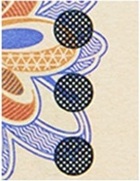

カラーコピー機では再現が困難な微小な文字で、「NIPPONGINKO」というマイクロ文字が印刷されています。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

紫外線を当てると、表面の印章(日本銀行総裁之印)や表裏面の模様の一部が発光します。

F一万円券

F一万円券

F五千円券

F五千円券

F千円券

F千円券

その他

こうした人が簡単に偽造券を発見できる技術のほかにも、コピー機やスキャナ等を使った偽造券の作成を困難にする技術、機械読み取りを狙った偽造に対し有効な技術など、お札にはたくさんの偽造防止技術が盛り込まれています。そして、万が一偽造されたとしても、それが必ず偽造券であることをつきとめることができるようになっています。 こうした技術は、機械処理における真偽判別の手段としても重要で、現金取扱機器の多い日本の流通環境を支えています。

このページの先頭へ

E券以前の偽造防止技術

深凹版印刷

お札の肖像部分などの主な図柄は、凹版印刷という印刷方式が使われています。

額面数字や日本銀行券という文字には、特にインキを高く盛り上げる「深凹版印刷」が使われ、触るとざらざらした触感があります。

識別マーク(深凹版印刷)

目の不自由な方が指で触って識別できるように、深凹版印刷によりざらつきを作っています。券種識別を行いやすくするため、E券の識別マークは、券種によって形状が異なっています。

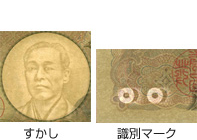

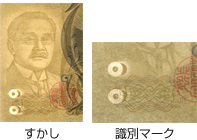

すき入れ(白黒すかし)

すき入れは、紙の厚さを変えることによって表現する偽造防止技術で、「すかし」とも言われます。日本のすき入れは、白すかしと黒すかしを組み合わせていて、濃淡の差を美しく表現できます。

E券には、表面の肖像と同じ、「福沢諭吉」、「樋口一葉」、「野口英世」のすき入れが施されています。

すき入れバーパターン

用紙に棒状のすき入れを施したもので、透かして見ると、一万円券は「3本」、五千円券は「2本」、千円券は「1本」の縦棒が見えます。

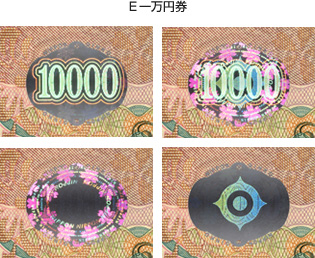

ホログラム

角度を変えて見ることにより、額面数字、日本銀行の「日」の文字をデザイン化したもの及び桜の画像が見えます。

潜像模様

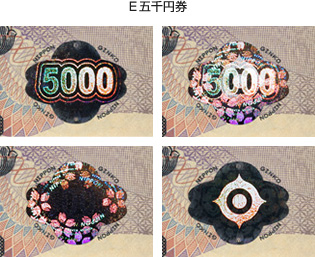

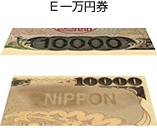

お札を傾けると、表面には額面数字の「10000」、「5000」、「1000」が、裏面には「NIPPON」の文字が浮かび上がって見えます。

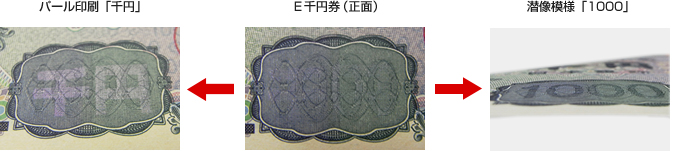

潜像パール模様

お札を傾けると、角度によって表左下にパール印刷による「千円」の文字と、潜像模様による「1000」の数字がそれぞれ浮かび上がります。

パールインキ

正面から見ると見えませんが、お札を傾けると、お札の左右両端の中央部にピンク色の光沢が見えます。

マイクロ文字

カラーコピー機では再現が困難な微小な文字で、「NIPPONGINKO」というマイクロ文字が印刷されています。

特殊発光インキ

紫外線を当てると、表面の印章(日本銀行総裁之印)や表裏面の模様の一部が発光します。

光学的変化インキ

お札を傾けると文字が青緑色から紫色に変化して見えます。

深凹版印刷

お札の肖像部分などの主な図柄は、凹版印刷という印刷方式が使われています。

額面数字等には、特にインキを高く盛り上げる「深凹版印刷」が使われ、触るとざらざらした触感があります。

識別マーク(深凹版印刷)

目の不自由な方が指で触って識別できるように、深凹版印刷によりざらつきを作っています。

券種識別を行いやすくするため、識別マークは券種によって形状が異なり、D二千円券は点字の「に」の形状となっています。

すき入れ(白黒すかし)

すき入れは、紙の厚さを変えることによって表現する偽造防止技術で、「すかし」とも言われます。日本のすき入れは、白すかしと黒すかしを組み合わせていて、濃淡の差を美しく表現できます。

D二千円券には「沖縄守礼門」のすき入れが施されています。

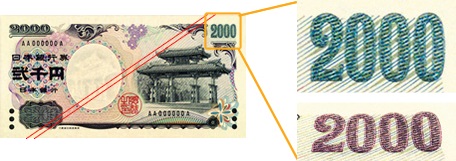

潜像模様

お札を傾けると、表面には額面数字の「2000」が、裏面には「NIPPON」の文字が浮かび上がります。

パールインキ

正面から見ると見えませんが、お札を傾けると、お札の左右両端の中央部にピンク色の光沢が見えます。

すき入れ(白黒すかし)

すき入れは、紙の厚さを変えることによって表現する偽造防止技術で、「すかし」とも言われます。日本のすき入れは、白すかしと黒すかしを組み合わせていて、濃淡の差がシャープで、立体感があります。

過去に発行されたお札には、「すかし」で目の不自由な方のための識別マークも施していました。

D一万円券(福沢諭吉)

D一万円券(福沢諭吉)

D五千円券(新渡戸稲造)

D五千円券(新渡戸稲造)

D千円券(夏目漱石)

D千円券(夏目漱石)

C一万円券(法隆寺夢殿)

C一万円券(法隆寺夢殿)

C五千円券(聖徳太子)

C五千円券(聖徳太子)

C千円券(伊藤博文)

C千円券(伊藤博文)

C五百円券(桜の花と波線)

C五百円券(桜の花と波線)

凹版印刷

額面の文字や肖像部分は、インキが高く盛り上がって印刷されています。手で触ってみると、ざらざらしているのが分かります。

D一万円券

C一万円券

超細密画線

お札の図柄は、とても細密に描かれています。このように細密な画線は、カラーコピー機や通常の印刷などでは再現しにくいものとなっています。

D一万円券

C一万円券

過去の新着情報

![]() 目の不自由な方用の日銀券券種識別手段の提供について(PDF:886KB)

目の不自由な方用の日銀券券種識別手段の提供について(PDF:886KB)![]() 裏面に表の模様が写り込んだ日本銀行券について(PDF:83KB)

裏面に表の模様が写り込んだ日本銀行券について(PDF:83KB)![]() 自動販売機等に通りにくい千円券について(PDF:15KB)

自動販売機等に通りにくい千円券について(PDF:15KB)![]() インターネットオークションに出品された「野口英世日本銀行券千円みほん」について(PDF:6KB)

インターネットオークションに出品された「野口英世日本銀行券千円みほん」について(PDF:6KB)![]() 識別マークの不鮮明な一万円券の発生について(PDF:17KB)

識別マークの不鮮明な一万円券の発生について(PDF:17KB)

関連コンテンツ

証券・その他の製品

旅券(パスポート)、印紙、郵便切手など、公共性の高い製品にも国立印刷局の技術が生かされています。

イベント情報

見学・イベントの日程や内容についてご案内いたします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()