お札の豆知識

更新日:2024年8月14日

お札の豆知識をご紹介しています。

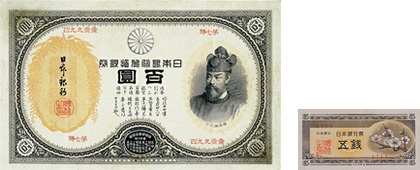

一番大きなお札・一番小さなお札

我が国で発行されたお札の中で最も大きなものは、明治24(1891)年11月15日に発行された改造百円券です。

大きさは縦130ミリ、横210ミリです。

一方、最も小さなお札は、昭和23(1948)年5月25日に発行されたA5銭券です。大きさは縦48ミリ、横94ミリです。

お札の記番号について

お札の記番号は、最初は「アルファベット1文字+6桁の数字+アルファベット1文字」、それを使い切ると、

次に「アルファベット2文字+6桁の数字+アルファベット1文字」を使用していました。

しかし、お札の発行量増加に伴い、記番号の組み合わせを全て使い切るという事象が生じていることから、

現在発行されているお札(F券)は記番号を増やし10桁としました。

文字の「I(アイ)」と「O(オー)」は数字の「1」と「0」に似ているため使用せず、数字は000001~900000

までしか使わないこととなっているため、

24文字×24文字×900000×24文字×24文字× = 2985億9840万通りとなります。

お札の表はどちら?

今までに発行されたお札の表裏の区別は、主模様がある面が表、その反対側が裏となっています。

実際には、財務大臣が、日本銀行法に基づいて発行するお札の様式を定める告示を官報にする際に、

そのお札の表裏が明示されます。この告示で「表面」と表示された面が正式に表面となります。

表面は、現在の一万円札、五千円札、千円札では肖像のある面で、二千円札では守礼門の図柄のある面です。

ちなみに、硬貨は年号がある面を裏と呼んでいるそうです。

日本銀行券に登場した動物について

日本銀行券では、次の8種類の動物が登場しています。

- ねずみ(兌換銀券旧壱円券など)

- いのしし(改造兌換銀券拾円など)

- 馬(い五銭券)

- にわとり(A壱円券)

- ハト(A拾銭券)

- ライオン(C五千円券)

- 鶴(タンチョウ)(D千円券)

- キジ(D一万円券)

また、想像上の動物である鳳凰が、現在のE一万円券などに登場しています。

お札に肖像が使われている理由

人間は、人の顔や表情を見分けることに慣れています。ほんのわずかな違いでもすぐに気が付きます。

同様にお札の肖像がほんの少しずれていたり、ぼやけていたりすると、「何か変だな」と気が付きます。

つまり、お札に肖像を使うのは、人間の特性を利用して偽造防止を図るためなのです。

ちなみに、お札の肖像はとても綿密に描かれており、場所によっては1ミリの間隔に約10本の線が描かれています。